こんにちは!

専門学校東京医療学院昼間部3年制コース、2年生の授業風景をご紹介します。

昼間部2年生は、年明け2月から評価実習を控えており、実際に病院等の現場で患者様への理学療法の補助を行う準備をしています。

今回の授業では、脳卒中患者様の座位姿勢(上半身の姿勢)を分析して、固有の取りやすい姿勢の特徴が、片脚立ちバランスや歩行動作にどのように影響するかを考える内容でした。

2年後期になると、教科書の内容を覚えるというよりは、実際の患者様への対応を想定した実践的な授業が増えていきます。

まずは、土台となる骨盤がどのように傾いているか、肩はどちらが高いか、前にでているか、脊柱はどのようにカーブしているか、重心は左右どちらに偏っているか、などを学生同士で触診しながら分析していきます。

しかし、やせている人とそうでない人では触れた際の骨のでっぱり具合が違うので、一筋縄ではいきません。ある学生を触って「分かった!」と思っても、別な学生に対しては「むむむ…」となります。

学生は3人1グループで、患者さん役が1名とセラピスト役2名になり、1人の患者さんに対し2人の学生が分析して、お互いの分析で違うところがないか確認していきます。それでもお互いの意見が分かれるので、教員が触れて確認し、触れた骨の部分が間違っていないか、姿勢をみるときに自信がしっかりど真ん中に位置して触れていたかなど、教科書では分からない、現場で必要な細かな工夫を伝えていきます。

こうした指導ができるのも、少人数制である専門学校東京医療学院ならではかと思います。

真剣に相手の姿勢を理解していきます

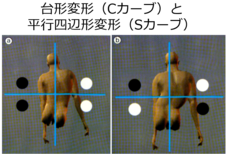

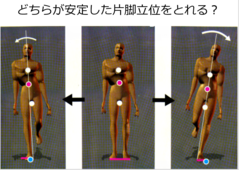

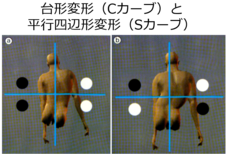

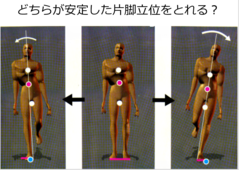

つぎに、患者役の姿勢が理解できたら、その人の脊柱の特徴が下の「Cカーブ」なのか「Sカーブ」なのかを判断し、それによってどちら側の骨盤が挙げやすいか、片脚立ちになったときにどちら側で立った時が安定するか、静的姿勢の影響が動的な状況にどのように影響を与えるかを分析していきます。

学生は健常者同士ですが、左右まったく対称な人はいません。利き手、利き足、カバンをどちらで持つか、足を組むのはどちらが多いか、など普段のクセが姿勢に出ます。そうした細かなクセを把握できるようになると、実際の患者様に対応する際にも姿勢の特徴をとらえやすくなります。

最後に、姿勢と片脚バランスの関係が分かったら、その人の姿勢を変えてみて、片脚バランスが安定するか、実際に治療介入を行って再分析します!

学生からは、「あ~!変わった!」「さっきより安定したよね!?」など驚きの声が上がっていました。

治療なんかまだ練習してないけど、見よう見マネでやっただけでこんなに変化するなんて、と驚きます。

大事なことは「分析力」で、分析が適格なら、こんなふうに変化させたいと明確なビジョンが持てるので、治療の方法はうまい下手があっても結果が出せるようになる、ということが分かってもらえたと思います。

病院実習は、毎日、実際の患者様と一緒に変化を喜び、患者様と一緒に成長できる貴重な機会です。

人に触れる技術は、人に触れただけ確かなものになっていきます。実習まであと半年弱、この調子で頑張ってください!

土日の

オープン・キャンパスでは体験授業を実施中!

真剣に相手の姿勢を理解していきます

真剣に相手の姿勢を理解していきます